09. Mai 2025

Teile das mit deinen Freunden

Ein Blick zurück

Die Innschifffahrt

Als sich im Mittelalter Siedlungen zu Märkten entwickelten und der Warenaustausch immer größere Dimensionen annahm, avancierte der Inn zum wichtigsten Transportweg in Tirol.

Trotz großer Unregelmäßigkeiten betreffend Wasserführung und Gefälle – die Schiffbarkeit des Flusses war erst im Frühling mit dem Ansteigen des Wasserstandes aufgrund von Schmelzwasser gegeben - nahm der Warenverkehr auf dem Inn stetig zu. Ende des 15 Jahrhunderts betrug das Verhältnis der Gesamteinnahmen aus verzollter Wasserfracht im Vergleich zur Landfracht bereits 4:1. Die wichtigsten Handelsgüter waren Getreide aus dem bayrischen Raum sowie Wein aus Südtirol. Des weiteren wurden Salz, Silbererz, Stoffe, Kohle, Obst, Vieh und vieles mehr auf dem Wasserweg befördert. Ab den 1840er Jahren verhalf die Zementindustrie der Innschifffahrt zu einem letzten Hoch bezüglich wirtschaftlicher Relevanz.

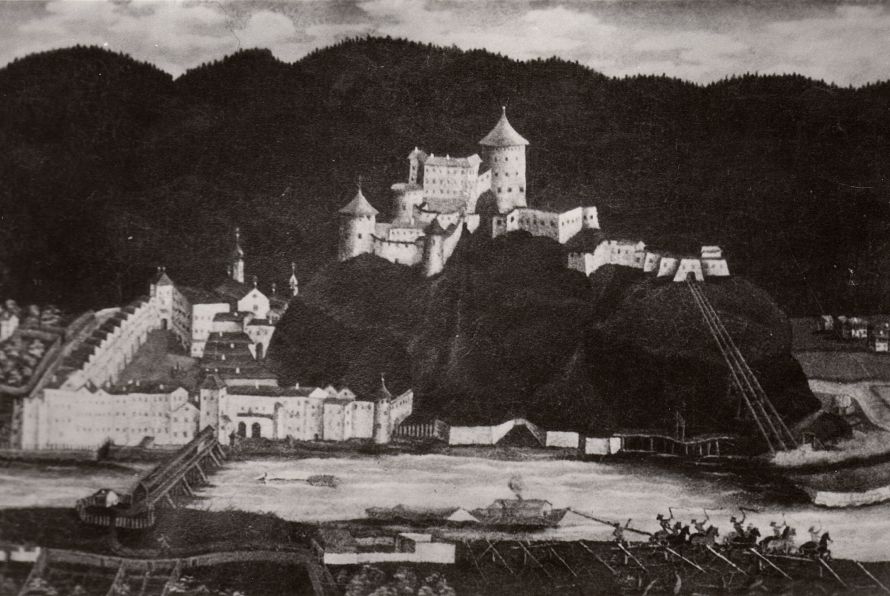

Neben dem Warentransport war der Inn lange Zeit für den Personenverkehr von Bedeutung. Privatpersonen, allen voran Kaufleute, aber auch Fürsten und Könige schipperten samt Gefolge den Inn talwärts. Man stelle sich das Spektakel vor, als im Jahr 1582 Erzherzog Karl, der Sohn des damaligen Landesfürsten Erzherzog Ferdinand II., mit einem luxuriös ausgestattetem Leibschiff, zwei Rennschiffen, einem Kammerschiff, einem Silberschiff, einem Keller- und Küchenschiff, zwei Schiffen für das Hofgesinde, ein Güterschiff und sechs Pferdeschiffen auf seiner Reise von Hall bis Rosenheim Kufstein passierte.

Nicht minder spektakulär, wenn auch aufgrund eines traurigen Anlasses, dürfte ein besonderer Schiffszug 1765 gewesen sein: in diesem Jahr wurde der Leichnam des plötzlich in Innsbruck verstorbenen Kaiser Franz I. auf dem Inn bzw. der Donau nach Wien überführt, während seine Witwe, Kaiserin Maria Theresia, samt Sohn Josef II. und Gefolge mit 19 Schiffen eine Woche später folgte.

(c)Stadtarchiv Kufstein

Die Gruppe, welche allerdings den größten Anteil des Personenverkehrs auf dem Inn ausmachte, waren Soldaten. Tausendfach wurden diese im 16. und 17. Jahrhundert auf dem Wasser zu Kriegsschauplätzen im Osten befördert. Der größte Truppentransport fand 1532 während der Türkenkriege statt. Die drohende Belagerung Wiens durch die Türken veranlasste Kaiser Karl V. Streitkräfte aus Tirol, Italien und Spanien in rauen Mengen nach Osten zu verfrachten. Die Soldaten – es sollen 20.000 gewesen sein - gingen in Hall und Kufstein an Bord.

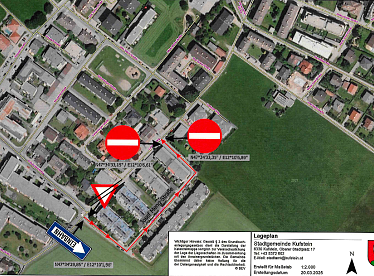

Übrigens: 1504 wurden die berühmten Kanonen Purlepaus und Weckauf auf Geheiß des Kaisers Maximilian 1504 auf dem Wasserweg nach Kufstein transportiert.

Bei der Tal- oder Naufahrt nutzte man die starke Strömung des Flusses für die Fortbewegung. Die Kufsteiner dürften damals wohl am häufigsten die Haller Plätten beobachtet haben: diese Schiffe leichter Bauart mit einer Länge von 18 bis 30 Meter und einer Breite von 3 bis 5 Meter, vier Rudern und geringem Tiefgang wurden nur für eine Fahrt gebaut. Nach Zweckerfüllung am Zielort angelangt, verkaufte man die Plätten als Bauholz. Wenn die Talfahrt einer Haller Plätte planmäßig verlief, dauerte die Fahrt von Hall bis Kufstein 5 Stunden, von Hall bis Wien 6 Tage.

Anders verhielt es sich bei der Gegen- oder Bergfahrt: der Schiffszug stromaufwärts bestand üblicherweise aus einem Hauptschiff – Hohenau genannt (30 bis 50 Meter lang, 6 bis 8 Meter breit) – begleitet von weiteren Transportkähnen, kleineren Zillen und Plätten. Die Schiffe für die Strecke bis Hall waren deutlich massiver gebaut als die Haller Plätten und verfügten über einen hölzernen Aufbau mit Dach. Pferde wurden mittels Seilen einzeln oder paarweise vor die Schiffe gespannt, um die schwere Last gegen den Strom zu ziehen. Die Anzahl der Zugtiere hing von der Größe der Schiffe ab: von 15-20 bis zu 30-50 Pferden für die großen Getreideschiffen aus dem Bayerischen. Jedes zweite oder dritte Pferd wurde geritten, die lauten Rufe und Peitschenknalle des Schiffszuges hörte man von Weitem – von Vorteil für die Pferdehalter entlang des Inns, welche sogleich neue Tiere für die Ablöse bereit halten konnten. Mühevoll kämpften sich die Pferde Meter für Meter auf schmalen Uferwegen entlang (unter anderem auch Treidelweg genannt → namensgebend für die Treidelstraße in Endach). Bei einem unüberwindbaren Hindernis auf einer Uferseite wurden die Pferde mit sogenannten Roßzillen ans andere Ufer übergesetzt. Große Getreideschiffszüge von Bayern nach Tirol konnten bis zu 500 m lang sein. Während eine Naufahrt von Hall bis Kufstein ca. 5 Stunden in Anspruch nahm, dauerte eine Fahrt mit einem schweren Getreideschiffszug stromaufwärts 5 Tage, von Wien bis Hall mussten 14 bis 16 Wochen eingeplant werden.

Obwohl Kufstein nicht der wichtigste Umschlagplatz in Tirol für den Warenverkehr auf dem Wasser war und über keine großen Schiffmacherhandwerksstätten verfügte (diese befanden sich zum Beispiel in Kastengstatt bei Kirchbichl und Langkampfen) bedeutete die Innschifffahrt für Kufstein als Grenzort und Zoll-, Maut- und Ländeplatz ein einträgliches Geschäft. Die Schifffahrt füllte nicht nur die Taschen von Schoppern und Schiffsmeistern, auch viele weitere Berufszweige profitierten vom regen Handel, wie zum Beispiel Seiler, Sattler, Hufschmiede und Binder. Nicht zu vergessen die Gastgewerbe, darunter die Schifferherberge zum „Archl“, welche Unterkünfte für die Schiffleute und ihre Pferde bereitstellte. Die Schiffsleute hatten den Ruf, gerne einen über den Durst zu trinken und nicht zimperlich zu sein. So manches Saufgelage endete in Streit und blutigen Schlägereien. Überliefert findet sich das „lästerliche Treiben“ der Schiffsleute in der Sage von den „wilden Schöffleuten“ wieder, welche in dunklen Nächten mit lautem Fluchen und Grölen auf Geisterschiffen den Inn befahren sollen.

Der Begriff „Schopper“ als Bezeichnung für die Plättenbauer leitet sich vom Begriff „Schoppen“ ab, was das Abdichten der Fugen zwischen Planken und in den Schiffswänden mit Moos bedeutet.

(c)Heimatverein Kufstein

*Früher (amoi) ist sich ein Seidel ausgegangen, jetzt nur mehr ein Pfiff → Reim eines Unbekannten, bezogen auf den Verlust der Arbeit bzw. der Einnahmen verursacht durch den Wegfall der Innschifffahrt.

Während das Verkehrswesen in Tirol im Mittelalter ohne den Inn als Transportweg nicht denkbar gewesen wäre, ging die Innschifffahrt bereits im 18. Jahrhundert zurück. Gründe dafür gab es einige:

- Im Jahr 1719 wurde Triest der Status als Freihafen verliehen, was besondere Begünstigungen und somit eine Verlagerung des Handels auf Verkehrswege dorthin bedeutete, die Bedeutung der Brenner-Inn-Donau-Linie nahm ab.

- Hohe Zölle an zig Mautstellen machten den Transport von Waren auf dem Wasserweg zunehmend unattraktiv.

- Unter anderem reformierte Maria Theresia auch das Verkehrswesen, indem sie den Straßenbau forcierte, um bayrische Flusszölle am Inn zu vermeiden.

- Der Rückgang tirolischer Erzbergwerke war ebenfalls nicht unbedeutend für die Bedeutungsminderung der Innschifffahrt – große Massengüter fehlten für die Talfahrt.

(c)Heimatverein Kufstein

Den finalen „Todesstoß“ aber versetzte der Innschifffahrt die Eröffnung der Eisenbahnlinie Rosenheim-Innsbruck im Jahr 1858. Beinahe der gesamte Personen- und Warenverkehr verlagerte sich aufgrund Kosteneffizienz, Sicherheit und Schnelligkeit nun auf die Schiene. So wurde die Bergfahrt im Jahr 1861 eingestellt und das letzte Frachtschiff stromabwärts trat 1873 die Reise an.

Einzig die „neue“ Zementindustrie konnte den Niedergang der Innschifffahrt noch einige Zeit hinauszögern. Da anfangs Zugverbindungen nach Inner- und Ostösterreich fehlten, wurde der Zement aus der Kink-Fabrik noch bis ins nächste Jahrhundert nach Wien, Budapest und Belgrad auf dem Inn verschifft. Sogar eine neue Schopperstatt für den Bau von Zementplätten wurde in Weidach errichtet. Doch der Niedergang der Innschifffahrt war unausweichlich: Die wohl letzte Zementplätte passierte am 17. Juli 1908 die Stadt Kufstein.

Mit dem stetigen Ausbau des Eisenbahnnetzes verlor der Inn als Wasserstraße gänzlich an Bedeutung. Die Inbetriebnahme der Eisenbahnstrecke bedeutete für viele Schopper und Schiffleute den Verlust ihres Broterwerbs, ganz zu schweigen von den vielen Menschen, deren Auskommen eng verknüpft mit der Schifffahrt war, zum Beispiel Holzknechte, Fuhrwerker, Seiler und Schmiede.

Nach der großen Blütezeit der Innschifffahrt gab es Versuche, den Inn mit Dampfschiffen oder Motorbooten wieder für den Personen- und Warenverkehr zu nutzen. Viele Schiffe hatten allerdings zu viel Tiefgang für den Inn – der unregelmäßige Wasserstand und die wechselnde Fließgeschwindigkeit machten eine dauerhafte und somit kosteneffiziente Nutzung unmöglich. Somit blieb die Fahrt des Motorschiffs Tusnelda im Jahr 1911 ein seltenes Spektakel, welches allerdings für einiges Aufsehen sorgte. Mit dem Bau von Wasserkraftwerken ohne Schleusen wurde die Schiffbarkeit des Inns ohnehin stark eingeschränkt. Auch eine Wiederbelebung der Innschifffahrt, zumindest für Ausflugsfahrten, im Jahr 1998 scheiterte aufgrund geringer Auslastung und Ausfällen wegen Hochwassers – der Betrieb wurde 2011 eingestellt.

Still ist es geworden auf dem Kufsteiner Inn, die enorme wirtschaftliche Bedeutung des Flusses von einst ist dahin. Der Strom fließt um einiges ruhiger durch die Stadt als noch vor 100 Jahren: Uferverbauungen, Kraftwerke und Dämme zügeln die früher oft reißende Strömung unseres grünen Inns.

Das Portal der Sparkasse am Oberen Stadtplatz ziert ein Relief des Bildhauers Norbert Pfretzschner des Jüngeren, welches einen Schiffszug darstellt. (Übrigens: derselbe Künstler hat die Bronzebüste des Hörfarter-Denkmals und das List-Denkmal gestaltet.)

Archen sind Uferschutzbauten zur Sicherung der Flussufer aus übereinander gestapelten Baumstämmen und/oder Steinen, um die Strömung und den Fluss zu lenken. Die längsten Archen in Kufstein befanden sich am rechten Ufer unterhalb der Wasserbastei, am linken Innufer im Bereich der Brücke sowie beim ehemaligen Gasthaus Arche Noe (daher auch der Name).

Am Rande erwähnt

Im Jahr 1747 unterbreitete der Festungsbaumeister Johann Martin Gumpp der Jüngere den Plan, die Stadt im Ganzen an das linke Innufer zu verlegen. Durch die Trennung von Siedlung und Festung sei die Bevölkerung besser vor militärischen Einfällen geschützt und ebenso würden Handel und Innschifffahrt von dieser Verlegung profitieren. Unnötig zu erwähnen – die Idee wurde nicht umgesetzt.

Teile das mit deinen Freunden